de la revue 'l'Illustration' No. 3787, 2 octobre 1915

Les Anglais en France

Le Policeman

Pour entrer à Ypres, par la route de Poperinghe, on joue à cache-cache avec les shrapnels allemands. Ils affectionnent le coude de la route devant l'hospice d'aliénés (une attraction instinctive évidemment), et sans relâche fauchent les branches des platanes ou déchaussent des pavés. Il doit y avoir quelque part un commandant de batterie allemande, qui, ayant une fois pour toutes réglé son tir sur ce point, continue et continuera jusqu'à ce que ses pièces n'en veuillent plus et aient besoin d'être renvoyées à Essen.

C'est une caractéristique allemande que cette obstination dans l'inutile.

Je connais des villages où, depuis des semaines, il n'y a plus un être humain et qui reçoivent quotidiennement du 210. On sait l'heure de cet arrosage que l'on observe de loin avec un sourire. Il y a même dans l'un de ces villages une prétentieuse maison bourgeoise dont le propriétaire avait orné la façade et les côtés de statuettes de terre cuite du plus pur style commercial. Les obusiers boches ont eu raison d'Apollon, de Pomone, de Thalie, avec une vraisemblable facilité. Il n'y a plus qu'une approximative Melpomène qui ose railler leur fureur. Chaque fois que je passe par là, en dehors des heures réglementaires (celles du bombardement systématique), j'ai un coup d'oeil amical pour la vaillante muse et pour le rosier du curé, un adorable arbuste de "rosés thé" dont j'ai suivi de semaine en semaine l'épanouissement derrière la grille verrouillée. Nul n'a touché à ces tiges lourdes depuis le jour du départ, quand l'ecclésiastique, que l'on devine un brave homme paisible aux soins qu'il apportait à son jardin, a suivi ses ouailles, épouvantées à juste titre du déluge d'acier qui tombait sur leurs toits. Le village est désert, le cabaret de «l'Homme d'argent» a sa porte et ses fenêtres défoncées comme par quelque géant ivre et furieux, la modeste mairie a versé sur la chaussée toute sa paperasserie administrative, la boutique de l'épicière, la chère petite boutique provinciale où, dans la vitrine poussiéreuse, se décoloraient des sucreries et pâlissaient des étiquettes de chicorée, n'est plus qu'un monceau de verreries brisées et de papiers maculés par la pluie qui tombe au travers du toit défoncé. Il n'y a plus personne. Ce n'est pas tout à fait exact: il y a le policeman anglais. Il a une double mission: veiller sur le village abandonné, empêcher les maraudeurs de cambrioler les maisons que les obus ont temporairement épargnées et assurer la circulation des voitures (quand il en passe, et ce n'est pas souvent!) avec la maîtrise qui a fait la réputation de la force publique londonienne. Il est au tournant où deux voitures, allant en sens inverse, pourraient se rencontrer. Les marmites le préoccupent beaucoup moins que cette parfaite organisation du trafic. Et c'est un curieux symbole que ce petit village dévasté des Flandres où tout ce que les hommes ont édifié a été détruit par d'autres hommes, où seule l'indestructible beauté de la nature s'épanouit, et sur lequel veille un homme débonnaire dont la conservation de l'ordre est tout le souci.

Ypres, qui est dans la zone anglaise, jouit d'une égale surveillance dans sa désolation. Les avions allemands, qui ont survolé et continuent de survoler les ruines comme des charognards, ont dû rendre compte de l'état actuel de la ville. Nulle troupe ne saurait cantonner dans ces décombres et pourtant, de la forêt d'Houthulst, les obusiers lourds allemands s'acharnent sur les Halles, sur la Cathédrale, sur toute la ville. Les pierres de taille ont achevé d'écraser M. Vandenpeereboom, descellé de son socle de bienfaiteur municipal et d'illustration locale. Il y a quelques mois, il gisait dans, la poussière, le nez cassé; aujourd'hui, les débris de ce marbre moderne se confondent avec les fines ciselures médiévales et les plombs tordus des vitraux, restes lamentables d'un délicieux et paisible passé. Les rues sont désertes. Je dirais même que c'est une cité de silence, car le bruit du canon, ses détonations métalliques, vibrantes quand c'est un coup au départ, ou épaisses et lourdes quand l'obus arrive et éclate, ne peut pas être classé dans les bruits de la vie. Une voix, un chant, un roulement de charrette, une porte qui s'ouvrirait, rompraient cette angoisse du silence que le fracas du canon ne diminue pas. Alors, on est heureux de rencontrer le policeman anglais qui a échangé sa redingote bleue, son casque de feutre pour l'uniforme khaki avec, comme seul signe distinctif, le brassard noir aux lettres rouges « M. P. ». Il représente une idée, celle qui est la force historique de l'Angleterre: la volonté réfléchie d'ordre qui impose la patience, qui protège et maintient ce que l'humanité a mis des siècles à péniblement établir. Même dans le désastre, il surgit pour sauver ce qui reste, préparer le renouveau après l'horrible cauchemar. Et l'on comprend la rage du bandit allemand contre cette nation calme, mais inflexible, dont le policeman pesant, bienveillant pour les faibles, indulgent aux simples tapageurs mais terrible contre les malfaiteurs, est la si frappante image.

Sur la Route

La route bordée de peupliers file toute droite jusqu'au prochain village. Une de ces bourgades au nom flamand qui est maintenant devenu familier à tant de soldats et à tant de civils. Ces petits villages des Flandres étaient sans histoire, ils sommeillaient dans la béatitude des terres grasses. Les autos les traversaient à vive allure appelées par Ostende trépidante ou Bruges en rêverie. La vie y était calme et paisible, les brasseries locales fournissaient les nombreux estaminets d'une bière aigrelette, agréable aux fumeurs de pipe. Les pâturages humides et le houblon assuraient la richesse. Il semblait que rien ne dût jamais attirer l'attention sur ces localités minuscules. Et la guerre est venue et l'on connaît maintenant Pervyse et Ramscappelle, Reninghelst, Bixschoote, Bœsinghe, Elverdinghe, Vlamertinghe, Langemarck. La souffrance a assuré la gloire des unes, d'autres ont eu droit à cette renommée par leur situation stratégique, par leur qualité soudainement venue de centre de ravitaillement ou de quartier général de brigade, de division, voire de corps d'armée. Chaque maison, ou ce qui reste de chaque maison, a sa vie propre. On peut parler du château de Hooge à la moitié de l'armée anglaise comme du Cabaret rouge de Souchez à toute l'armée française du Nord. C'est une Belgique et une France septentrionales ignorées qui deviendront de grands et pieux pays de pèlerinages et réserveront, à ceux qu'aucun douloureux souvenir de cœur n'attirera vers ces terres basses, d'adorables surprises. Et il y a là, cachées dans la verdure des châteaux romantiques que les obus n'ont pas su trouver, des demeures de seigneurs modestes qui n'étalaient point une joie d'exister et doublaient d'une ceinture d'eau dormante leur volontaire recueillement. La guerre a violé presque tous ces asiles. Les cartes d'état-major découvrent ce que masquent les rideaux d'arbres les plus touffus. Les camions automobiles ont écrasé la brique rouge sur d'étroits chemins que ne foulaient, il y a un an, qu'un tilbury léger ramenant les invités débarqués à la proche station du «vicinal». Les Anglais se sont installés. Ils ont pris possession du château comme du village, comme de la route. La route est le domaine où le caractère national s'affirme de la façon la plus visible. Je ne sais pas combien de milliers de camions nos alliés ont fait venir d'Angleterre et d'Amérique. S'il n'y avait pas les routes, les grandes routes dont on a encore élargi et durci les bas côtés, on ne saurait où tous les mettre. Toutes les grand'places de tous les villages de Flandre ne suffiraient pas à les garer. Mais il y a les routes, et les camions (les lorries) y sont rois. Ces convois sont si nombreux, arrêtés ou en mouvement, que les aviateurs allemands, volant à une altitude moyenne de 2.500 à 3.000 mètres, respectueux des canons spéciaux, doivent avoir, quand un souci d'indiscrétion les démange, quelque difficulté à s'y reconnaître et à juger, d'après les convois anglais, les faits et gestes de l'armée du maréchal French. Ces convois sont des magasins roulants qui regorgent d'estimables choses: de la savoureuse Dundee Marmalade, de la viande congelée d'Australie, des caisses de tabac de Virginie, des meules de Chester et d'excellents obus d'un peu partout.

Tout cela est confié à des messieurs en bras de chemise, le bas des manches roulé jusqu'au-dessus du coude, ce qui est certainement la tenue favorite de tous les sujets de Sa Majesté, dans quelque coin de l'Empire britannique qu'on les rencontre. Et ces messieurs astiquent à en user le métal des moteurs ou la tôle de la carrosserie, comme s'il devait y avoir tous les jours le passage de Sir W. Maxwell, quartier-maître général, ou du lieutenant général Sir G. T. N. Mac Ready, adjutlant général, dont le nom ne souffre pas l'imprévoyance. Le camion-forge tremble de toute l'activité de ses machines- outils. Un gentleman qui n'a plus rien à nettoyer dans sa voiture fume sa pipe et lit Tit-Bits. Un autre poursuit sa manie de frotter en faisant passer du rosé au carmin la peau de son cou et de sa poitrine dont la mousse de savon ne peut cacher la violente coloration. Et cette petite scène de vie industrielle et familiale est placée sous la protection d'un tommy, baïonnette au canon. Quand passe un détachement en armes, le tommy protecteur se réchauffe par un peu de maniement d'armes, et les gentlemen en bras de chemise saluent les passants de l'armée combattante avec une cordialité qui n'est égalée que par les réponses. Il n'y a pas dans l'armée anglaise de jalousies, de mauvaises humeurs provoquées par l'embuscade. Tout le monde étant volontaire, chacun s'est engagé pour la tâche dont il se sentait capable. Le gentleman qui fait reluire le tube à eau comme s'il devait figurer demain au Motor Show de l'Olympia a cette vocation-là. Il estime en toute conscience qu'en y apportant un zèle ininterrompu pendant des mois, n'importe où, aussi bien dans les environs de Rouen qu'à 2 kilomètres d'Ypres, il est un aussi parfait fils du Royaume-Uni que le camarade des Black Watch qui a fait la retraite de Mons, les batailles de la Marne, de l'Aisne et de l'Yser. Et le camarade des Black watch est du même avis. La formule anglaise The right man in the right place est une sorte de banalité, comme sont d'ailleurs la plupart des choses trop belles. L'armée anglaise a tout de même réussi à se faire une magnifique réalité. Chaque homme est fier de ce qu'il fait, si dépourvue de gloire héroïque que soit sa fonction. Quand la guerre sera finie et qu'il rentrera en Angleterre sans Victoria Cross, personne ne songera à lui en faire grief et lui-même n'aura pas l'éternelle morsure de conscience. Il ne cherchera pas à ramasser une croix oubliée dans une antichambre pour faire tout de même figure de héros. Il avait la charge d'une ambulance, d'une cuisine, d'un dépôt de remonte, d'un magasin à chaussures; il a géré son affaire en impeccable businessman. C'était tout ce que son pays lui avait demandé. Et c'est ainsi que l'avant fait bon ménage avec l'arrière.

Et je reviens à mes autos. Toutes les semaines, concours d'astiquage dans les différents convois. Ce jour-là tout est repeint, les cuivres brillent, il n'y a plus une goutte d'huile dans le carter, on peut toucher le moteur avec des gants blancs. Le vainqueur gagne 10 shillings, et l'Etat économise 50 guinées grâce à la conservation du matériel.

« Five o'Clock Tea »

Je ne sais pas si les territoriaux qui gardent les entrées et les sorties de la petite ville apprendront jamais l'anglais, mais ils finiront tout de même par connaître la prononciation anglaise du nom des localités belges des environs. Comme la pure prononciation belge est déjà fort différente de la française (tout arbitraire d'ailleurs), on devine les prodiges d'imagination qu'il faut déployer pour deviner la destination probable d'un traînard écossais qui s'efforce de rejoindre son unité ou d'un motocycliste du Royal Flying Corps cherchant un quartier général, une petite enveloppe couleur terre de Sienne à la main. Je suis bien persuadé que cinq fois sur dix, on dirige sur Oudersteene un brave homme qui souhaitait se rendre à Oudezeele et il y a tant de villages dont le nom finit en «Capelle» dans les pieuses Flandres que les meilleurs géographes, étrangers au pays, doivent être jugés avec indulgence s'ils commettent quelques confusions.

Mais il faut croire que l'armée anglaise a des dons particuliers d'orientation, car jamais je n'ai vu revenir, désemparée, une de ces victimes de la linguistique. Le soldat anglais est doux et complaisant. Il accepte avec une aimable philosophie les mésaventures. Sa joie déborde quand il s'aperçoit qu'on l'a compris ou qu'il a lui-même compris. Je n'oublierai jamais un grand diable de cavalier indien qui, un soir vers 11 heures, provoqua quelque émotion au quartier général du général F... où la patrouille l'avait amené. Le planton du général, le sergent de nuit, et le secrétaire dactylographe du 3e bureau faisaient cercle autour de lui, et, avec le concours des gendarmes du poste, s'efforçaient de lui faire expliquer les raisons de sa présence tardive dans les rues de notre petite résidence. En désespoir de cause on vint me chercher. Ce fut une amusanté séance de «pidgin english» grâce à laquelle je finis par découvrir qu'il était venu acheter pour quatre sous de papier à lettres. L'heure ne l'avait pas découragé, il avait quitté son cantonnement à 2 kilomètres de là et s'était rendu à la ville, persuadé qu'il y trouverait, comme à Lahore, un munshi encore éveillé dans son échoppe d'écrivain public. Sa foi fut récompensée, le secrétaire dactylographe du 3e bureau joua le rôle de munshi. On referma sa longue main brune sur les deux pièces d'un penny qu'il nous tendait, et il s'en fut dans la nuit après avoir porté sa main droite à la hauteur de son cœur, de ses lèvres et de son front. J'ai vu ainsi défiler des échantillons de toutes les formations britanniques, y compris l'imperturbable "poivrot" au visage illuminé de soleil et de bière qui affirme être à jeun depuis l'avant-veille, "yes, sir!", et arrive à ramasser sa casquette sans perdre l'équilibre, grâce à des contorsions d'excentrique de music-hall. Il y a chez tous ces hommes une bonhomie, une simplicité presque enfantine, une fraîcheur d'impressions qui attirent. Quand ils défilent, en formation de marche, la nuque tendue pour faire contrepoids à la pesanteur du sac, sifflant Annie Laurie, le refrain presque national écossais, l'illustre Tipperary ou la Marseillaise (car ils sifflent gentiment la Marseillaise en passant dans les villages français), on a l'impression d'une nation saine, généreuse, dont les hommes vont à la bataille avec le plus étourdissant sang-froid.

Les populations du Nord ont découvert les Anglais. Elles vivaient avec les vieilles légendes des journaux comiques: les grandes dents, la pipe et l'égoïsme. Elles ont bien retrouvé la pipe, ont en vain cherché à établir une statistique de mâchoires proéminentes (le sexe faible, atteint de soudaine myopie, a même fait cette enquête de très près), mais n'ont eu qu'à se louer de la générosité et de la discrétion anglaises. Il y a bien l'histoire du sous-préfet de X..., mais c'est une gentille histoire, comme celle de l'Américain de Caran d'Ache qui, ne trouvant plus de place dans un hôtel au moment de l'exposition universelle, proposait à l'hôtelier d'épouser sur l'heure sa fille, en priant de monter sa valise « dans notre chambre ». Il y avait donc un sous-préfet dans une ville du Nord, et ce sous-préfet habitait un hôtel de sous-préfecture situé dans l'artère principale de la localité. Les Anglais ayant loué différents immeubles dans cette rue estimèrent que l'hôtel de la sous-préfecture ferait très bien leur affaire pour centraliser leurs services et, avec un flegme parfait, proposèrent d'expulser le sous-préfet et de prendre à bail le palais sous-préfectoral. On devine la stupéfaction horrifiée du fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il fallut expliquer au général anglais le mécanisme des institutions républicaines. N'est-ce pas une gentille histoire? Elle a même comme un sens supérieur. Il y a en effet des gens qui ont l'audace de penser que, dès l'instant où l'on fait la guerre, il ne doit plus y avoir qu'une préoccupation, celle d'accumuler tous les moyens propres à en apporter la conclusion, c'est-à-dire la victoire. Alors un Anglais a pensé que peut-être une sous-préfecture...? Mais cela, comme dit Kipling, c'est une autre histoire.

L'armée anglaise, en s'installant dans le Nord de la France, en a quelque peu modifié la vie, mais tout juste comme se transforme une station thermale suivant la majorité de sa clientèle. Les gamins crient maintenant le «Deli Mel» et le «Time» dans les rues; on trouve des cigarettes anglaises et du tabac au miel pour la pipe dans les bureaux habitués jusque-là à ne vendre que des «paquets de cinquante» et «des jaunes». Les passementières ont fait venir des cravates et des faux cols mous khaki. Les boutiques ont peu à peu transformé leurs devantures: petits sticks de rotin blond, cannes à manche de cuir cousu, mouchoirs «Union Jack», équipements de cuir fauve, et cela surprend dans notre pays, où le luxe et le confort des hommes avaient été si négligés au profit, d'ailleurs légitime, de nos compagnes. Enfin! voici que d'Angleterre, du royaume de l'élégance masculine, nous arrivent des objets utiles et plaisants. Il faut voir nos troupiers et nos officiers devant ces étalages. Ils rappellent les midinettes devant les bijoutiers de la rue de la Paix. C'est attendrissant. Mais le souvenir le plus charmant, c'est encore la crémière de C..., une brave femme qui ne vendait à l'ordinaire que du beurre, des œufs et du laitage, qui tenait à l'occasion quelques salades et. gardait une réserve de chocolat à cuire et de tablettes d'un sou pour écoliers et qui aujourd'hui a, sur sa porte, une grande pancarte que le fourrier d'une compagnie de chasseurs cyclistes, logé dans la maison, lui a dessinée en belle encre de Chine: Five o'clock tea. Et c'est tellement inattendu, dans cette petite localité à demi endormie des Flandres, que l'on s'arrête pour réfléchir un instant sur ce que cela représente dans l'histoire du monde.

La Nurse

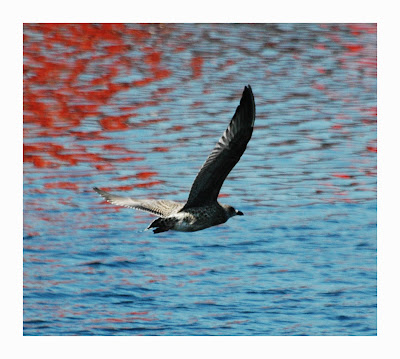

Dans la péniche-hôpital qui dort au bord du canal, on lui a ménagé une cabine: elle l'a ornée, animée plutôt, comme toute femme anglaise, même quand elle ne reste qu'infiniment peu de temps quelque part, même quand c'est dans le train de 7 heures du soir «Calcutta-Bezvada-Tuticorin», anime son home provisoire.

Cela ne nécessite pas d'ailleurs un important matériel: un ou deux coussins à fleurettes tendres, ou vives quand c'est du chintz; une demi-douzaine de romans richement cartonnés; plusieurs magazines, un chapeau de paille, autour duquel s'enroule un pujeree, quelques photographies dans des cadres de cuir ou d'argent, nécessairement un flacon d'eau de lavande, enfin et surtout des fleurs.

Cela n'est pas la cellule monastique, le refuge austère d'une religieuse qui n'attend plus rien de la vie: c'est une chambrette aimable, souriante. Tout le jour, la nurse soigne les blessés, parmi l'horreur des plaies et l'angoisse des agonies. Elle ne croit pas nécessaire de porter la tristesse jusqu'en son personnel asile.

Et dans le train sanitaire ou l'hôpital de campagne vous retrouvez les aménagements de cette péniche. «Si vous voulez que les patients soient bien soignés, ayez souci du personnel.» Cela se traduit aussi par l'interjection anglaise: «cheer up!» qui veut dire une masse de choses: «remonte ton moral», «réjouis-toi», «ne te frappe pas». Alors on comprend des organisations qui paraissaient superflues comme les baraquements de la «Y.M.C.A.» (Young Men Christian Association) (union chrétienne de jeunes gens), uniquement destinés au personnel des ambulances, sorte de bungalows indiens qui servent de club, de salle de réunion et de lecture, de tea house aux infirmiers et aux nurses. On croirait, tant l'aspect en est souriant, que des gens vont descendre les marches de la véranda pour jouer au golf.

L'Angleterre se prépare à durer, puisque c'est une guerre d'usure. Alors pourquoi demander un effort terrible, épuisant, à des femmes et à des hommes qui, une fois épuisés, ne seront plus bons à rien! C'est un peu comme le moteur des lorries. Il vaut la peine de le repeindre toutes les semaines. C'est une économie.

Les nurses n'ont pas toutes cinquante ans et le teint fané, mais ne sont pas davantage de ravissantes actrices ou de captivantes jeunes filles dont la vue provoque des variations subites de température sanguine. Point de blouses échancrées ou de troublante liberté des bustes. Un uniforme gris pâle dont une bande vermillon égaie la pèlerine, un petit col blanc boutonné à la manière masculine disent le sérieux et l'impersonnalité de la tâche. Elles ont quelque chose d'immatériel et de froidement humain qui rassure ceux qui craignent toutes émotions, même l'émotion sublime de la religion. C'est la douceur, le doigté, la vigilance, qualités instinctives des femmes adaptées aux besoins sanitaires de l'armée, avec le même calme, le même souci de ne pas compter sur les prodiges de l'enthousiasme générateur de dévouements, mais de calculer avec les faiblesses de la nature humaine, ne pas espérer des saintes et avoir des femmes tout simplement.

La petite cabine fleurie n'exclut pas le courage devant la mort et l'acceptation héroïque de la destinée. A Pervyse, il a fallu déménager de force les deux nurses anglaises qui s'obstinaient à soigner les blessés belges dans une maison voisine de l'église. Elles ne partirent que lorsqu'il n'y eut plus que trois murs sur quatre à leur ambulance. Et, dans le cellier où elles s'installèrent, il y eut tout de même quelques fleurs.

R. P.